Wald ist einer der prägendsten Landschaftsfaktoren im nördlichen Alpenvorland, immerhin sind 52% des Bundeslandes Salzburg, 41% in Oberösterreich und 35% in Bayern von Wald bedeckt. In diesen Regionen haben sich vor allem kleinstrukturierte Eigentumsverhältnisse etabliert, weit mehr als die Hälfte der Waldeigentümer*innen besitzen gerade einmal bis zu drei Hektar Wald. Diese Betriebsgrößen lassen keine haupterwerbliche Nutzung zu, lediglich im Nebenerwerb, im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb oder als Hobby können diese Wälder bewirtschaftet werden. Doch oftmals fehlen neben Interesse und Ausbildung auch die verfügbaren Ressourcen, im „geerbten“ Wald zu arbeiten – im ungünstigsten Falle wir der Wald sich selbst überlassen. Wurde in der Zeit der Erstellung der Forstgesetze davon ausgegangen, dass durch den Erlös des verkauften Holzes alle Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) abgedeckt werden können, trifft das schon seit einigen Jahren nicht mehr zu. Die Erhaltung der Biodiversität und der Ökosystemleistungen obliegt Waldbesitzer*innen genauso wie die Beseitigung „atypischer Gefahren“ für Waldbesucher*innen. Gerade letztere Erholungsfunktion nimmt mitunter durch die zunehmende Interpretation und Bedeutung des Waldes als Gesundheitsraum für die Bevölkerung deutlich zu – Bewirtschaftung und Pflege des Waldes treffen nun u.a. auf Wandernde und Spaziergänger*innen, die naturbelassene Wälder, Ruhe und Entspannung suchen. Vor diesem Hintergrund einer zusätzlichen gesundheitstouristischen Nutzung der Wälder bleibt offen, inwieweit die Waldbesitzer*innen das überhaupt wollen.

Um mitunter dieser Frage nachzugehen, wurde im Rahmen des Projektes eine Befragung von 150 Waldbesitzer*innen aus Niederbayern und Oberösterreich online durchgeführt. Dabei sollte insbesondere den Fragen nachgegangen werden, welche Bedeutung der eigene Privatwald für die Befragten hat, welche Ansichten sie rund um das freie Betretungsrecht des Waldes vertreten und inwieweit sie sogar bereit wären – etwaig unter Bedingungen – ihren Wald für eine gesundheitstouristische Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Von den 150 befragten Waldbesitzer*innen sind 85% männlich und somit in der deutlichen Mehrheit. Anders sieht es bei der Altersstruktur aus, hier zeigt sich eine große Bandbreite von Waldbesitzer*innen zwischen 25 und 76 Jahren, wobei die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit knapp einem Drittel dominiert. Fast jeder zweite Befragte (45%) hat Waldbesitz in einer Größe zwischen einem und fünf Hektar, gefolgt von fünf bis zehn Hektar (27%) – 6% der Befragten besitzen sogar mehr als 100 Hektar Wald. Auf die Bedeutung des eigenen Waldbesitzes angesprochen, geben die Waldbesitzer*innen insbesondere an, dass der Wald für sie einen „emotionalen Wert“ besitzt, den es zu erhalten gilt, alleine 73% stimmen dem vollkommen zu. Darüber hinaus messen die Befragten ihrem Wald einen wichtigen Beitrag zur „Ökosystemleistung“ bei (bspw. Schutz vor Erosion oder Hochwasser, Beitrag zum Klimaschutz, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Wasserspeicher) sowie als Quelle für den „eigenen Bedarf “. Hier bereits interessant, sehen die Befragten ihren Wald hingegen deutlich weniger als „gesellschaftlichen Beitrag“ im Sinne eines Erholungsorts für Einheimische oder die Bevölkerung bzw. als Raum für sportliche oder gesunde Aktivitäten.

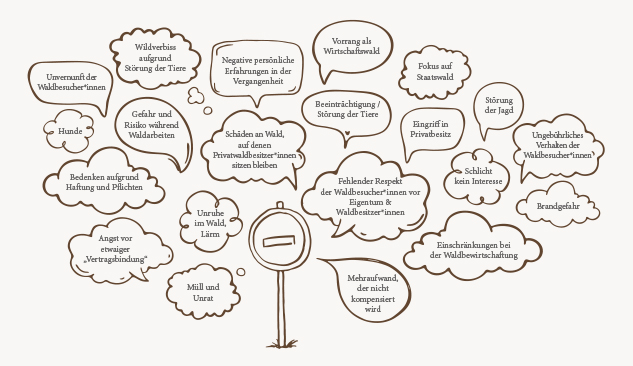

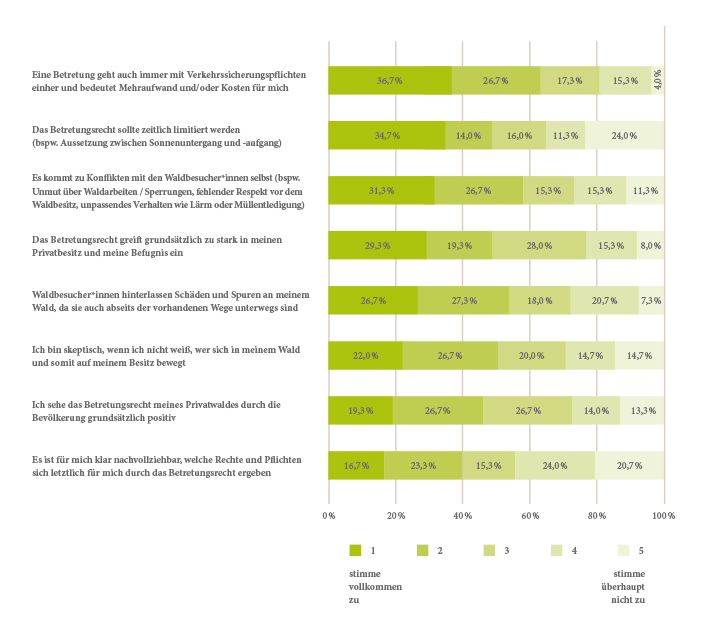

Das freie Betretungsrechts des Waldes in Österreich und Bayern sehen die befragten Waldbesitzer*innen grundsätzlich etwas skeptischer. Denn für knapp Zweidrittel der Befragten geht dies „auch immer mit Verkehrssicherungspflichten einher und bedeutet Mehraufwand und/oder Kosten“, dazu kommt es aus ihrer Sicht zu „Konflikten mit den Waldbesucher*innen selbst“ (68%), bspw. Unmut über Waldarbeiten / Sperrungen, fehlender Respekt vor dem Waldbesitz oder unpassendes Verhalten wie Lärm oder Müllentledigung, ebenso empfinden die Befragten, dass „das Betretungsrecht grundsätzlich zu stark in ihren Privatbesitz und ihre Befugnis eingreift“ (49%). Für die grundsätzlichen Überlegungen und Diskussionen zum freien Betretungsrecht scheint insbesondere die Tatsache erstaunlich, dass jede/r zweite Waldbesitzer*in „nicht klar nachvollziehen kann, welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben“.

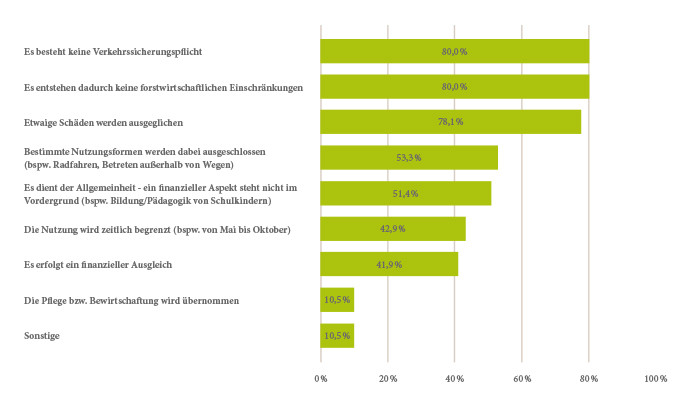

Auch wenn die Antworten zum Wald und dem freien Betretungsrecht grundsätzlich eher etwas skeptisch ausfallen, so überrascht doch (positiv), dass 75% der Waldbesitzer*innen bereit wären, ihren Privatwaldbesitz für eine gesundheitstouristische Nutzung bereitzustellen – bspw. für geführte Wanderungen, Waldpädagogik (für Kinder, Schulen, Gästegruppen etc.), Entspannungsangebote (Meditation, Yoga, Qi Gong etc.), Therapiemaßnahmen (bei Burn-Out, Depression, Sucht etc.) – wobei dies nur 5% uneingeschränkt würden, 70% würden dies unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen. Hierzu zählen allen voran, dass durch eine gesundheitstouristische Nutzung „keine Verkehrssicherungspflicht besteht“, „dadurch keine forstwirtschaftlichen Einschränkungen entstehen“ sowie „etwaige Schäden ausgeglichen werden“. „Ein finanzieller Ausgleich“ spielt hingegen eine eher untergeordnete Rolle, weniger als die Hälfte der Befragten würde dies als Bedingung sehen.

Die Ergebnisse der Erhebung zeigen ein breites Spektrum an Ansichten und Meinungen zu privatem Waldbesitz und seiner Bedeutung und (etwaigen gesundheitstouristischen) Nutzung. Dabei bleibt festzuhalten, dass „Wald nicht gleich Wald ist“ – bei allen Überlegungen rund um eine Waldnutzung gilt es unbedingt zu beachten, dass es regionale Unterschiede in der Wahrnehmung der Waldbesitzer*innen und in Rahmenbedingungen gibt (rechtliche Grundlagen, Lage in einem eher touristisch geprägten Raum, wirtschaftliche Bedeutung des lokalen Waldes etc.). Wald hat für die Waldbesitzer*innen grundsätzlich einen enormen „emotionalen Wert“. Gleichzeitig sehen sie auch die Bedeutung ihres Waldes für die Allgemeinheit, allerdings vorrangig als wichtiger Erbringer von „Ökosystemleistungen“ und nicht als Spielplatz und Aktivitätsraum für die Bevölkerung. Entsprechend sehen sie das freie Betretungsrecht des Waldes und auch die damit verbundene Nutzung des Waldes durch die Bevölkerung oftmals skeptisch.

Insbesondere Störungen, Einschränkungen, Schäden innerhalb des Waldes sowie die oft angeführte, fehlende Wertschätzung und der fehlende Respekt vor dem Eigentum gegenüber den Waldbesitzer*innen sorgen für negative Erfahrungen in Bezug auf die Betretung, das Betretungsrecht sowie die letztliche Nutzung. Trotz zunehmender Bedeutung von Gesundheit und Erholung sowie gesundheitstouristischen Angeboten im Wald gibt es (noch) nahezu keinerlei Austausch oder Zusammenarbeit zwischen den befragten Waldbesitzer*innen und entsprechenden lokalen Stakeholdern.

Dennoch wäre die grundsätzliche Bereitschaft der Waldbesitzer*innen da, ihren Wald für eine (gesundheitstouristische) Nutzung zur Verfügung zu stellen. Allen voran die wenig transparenten und nachvollziehbaren Regelungen rund um das Betretungsrecht (u.a. Verkehrssicherungspflicht und Haftung) sorgen hier aber für Zurückhaltung und Bedenken, entsprechend ist eine Bereitstellung für eine Nutzung aus Sicht der Befragten oftmals mit gewissen Bedingungen und Voraussetzungen verbunden – die aber alles andere als unrealistisch sind. Auch fühlt man sich in der Entwicklung und Mitsprache von künftigen Ideen, Angeboten und Nutzungsformen rund um den Wald oftmals übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt.

In der Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung von gesundheitstouristischen Angeboten ist es daher essentiell, Waldbesitzer*innen als wesentliche Stakeholder ernst zu nehmen – deren Meinungen und Ansichten bei allen Überlegungen rund um Waldnutzung von Anfang an einzubinden. Denn die Bereitschaft für eine gesundheitstouristische Nutzung ist da, aber auch Privatwaldbesitzer*innen müssen transparent und offen aufgeklärt bzw. sensibilisiert werden, was die Hintergründe sind und welche Vorgänge und Aktivitäten – insbesondere in ihrem Wald – damit einhergehen. Grundsätzlich braucht es für die Bereitschaft der Bereitstellung von Wald auch eine Kompensation oder einen „Mehrwert“ für die Waldbesitzer*innen – nicht zwingend nur in finanziellem Ausgleich, sondern bspw. auch in Form von Unterstützungsleistungen, Ausgleich von etwaigen Schäden oder der Befreiung von Risiken und Mehraufwand. Zudem bedarf es einfacher, verständlicher Vorgaben und Mechanismen durch Behörden und Institutionen, unter denen Waldbesitzer*innen ihren Wald zur Verfügung stellen können, ohne zusätzliche Belastungen, Einschränkungen oder Risiken fürchten zu müssen – die Gesetzgebung rund um das „Betretungsrecht“ und die Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, müssen transparenter, verständlicher und nachvollziehbarer werden. Verständlicherweise ist Wald aus Waldbesitzer*innen-Sicht ein sehr „emotionales Thema“, da es schlicht um Privatbesitz und Eigentum geht. Eine Sensibilisierung, die Vermittlung von Respekt und Wertschätzung sowie von Verhaltensregeln für die Waldnutzung durch die Bevölkerung oder jene, die gesundheitstouristische Angebote in Anspruch nehmen, muss daher zwingende Grundlage sein. Ebenso wie die Zusammenarbeit aller in eine Waldnutzung involvierten Stakeholder regional zu fördern und lokale Mechanismen zu etablieren, die eine Beteiligung und eine Mitsprache sichern.

Ansichten der befragten Privatwaldbesitzer*innen zum „freien Betretungsrecht“ des Waldes.

n=150 (Quelle: eigene Darstellung, 2022)

Bereitschaft der befragten Privatwaldbesitzer*innen, ihren Wald für eine gesundheitstouristische Nutzung bereitzustellen.

n=150 (Quelle: eigene Darstellung, 2022)

Bedingungen und Voraussetzungen der befragten Privatwaldbesitzer*innen für eine Bereitstellung ihres Waldes für eine gesundheitstouristische Nutzung.

n=105, Mehrfachantworten möglich; Folgefrage

(Quelle: eigene Darstellung, 2022)

Ablehnungsgründe der befragten Privatwaldbesitzer*innen für eine Bereitstellung ihres Waldes für eine gesundheitstouristische Nutzung.

n=36, Mehrfachantworten möglich; Folgefrage

(Quelle: eigene Darstellung, 2022)