Allein in Deutschland nutzen über 55 Millionen Menschen den Wald mindestens einmal im Jahr aktiv. Im Bevölkerungsdurchschnitt ergeben sich zudem rund 28 Waldbesuche pro Person und Jahr und somit schätzungsweise 2,3 Milliarden Besuche jährlich. Von Entspannung und Erholung über soziale und sportliche Aktivität bis hin zu Präventionsmaßnahmen oder therapeutischen Interventionen – Waldaufenthalten liegen vielfältige Motive, Erwartungen und Einschätzungen zugrunde. Dabei sind solche Aspekte nicht nur spannend, um das Verhalten der Menschen in Bezug auf Wald zu verstehen, sondern auch um nachhaltige gesundheitstouristische Angebote ableiten zu können.

Daher wurde im Zuge des Projektes eigens eine Bevölkerungsbefragung in Deutschland und Österreich online durchgeführt. Diese ist repräsentativ nach Alter für die Bevölkerungsgruppen zwischen 18 und 69 Jahren, Geschlecht und Herkunft – mit einer Stichprobe von n = 3.010 Teilnehmer*innen in Deutschland und Österreich. Die Grundlage bildete ein mit Fachleuten aus Tourismus und Marktforschung entwickelter Fragebogen. Anhand der Erhebungen u.a. zu individuellen Assoziationen, Motiven und Aktivitäten der Befragten sowie deren Bewertung von verschiedenen Kriterien, Aspekten und Eigenschaften rund um Wald und Waldbesuche, sollte das (gesellschaftlich) zunehmend bedeutende Zusammenspiel aus „Wald, Gesundheit & Tourismus“ näher untersucht werden.

Spontan assoziieren die Befragten „Wald“ mit Bäumen (1), Natur (2) und Ruhe (3). Während die Assoziation „Bäume“ zunächst banal scheint, zeigt sich, dass Wald zugleich stark mit „Natur“ verbunden und ihm eine spezifische Eigenschaft „Ruhe“ zugesprochen wird. Die weiteren wesentlichen Nennungen sind „besondere Waldluft“, „Erholung und Entspannung“, „Tiere“ sowie „Grün“. Alleine diese Assoziationen zeigen bereits ein breites Spektrum von konkreten, objektiven Dingen wie Bäumen über persönliche Empfindungen wie Erholung und Ruhe bis hin zu gesellschaftlichen Deutungen wie Natur – und lassen die Komplexität des Verständnisses von Wald erahnen.

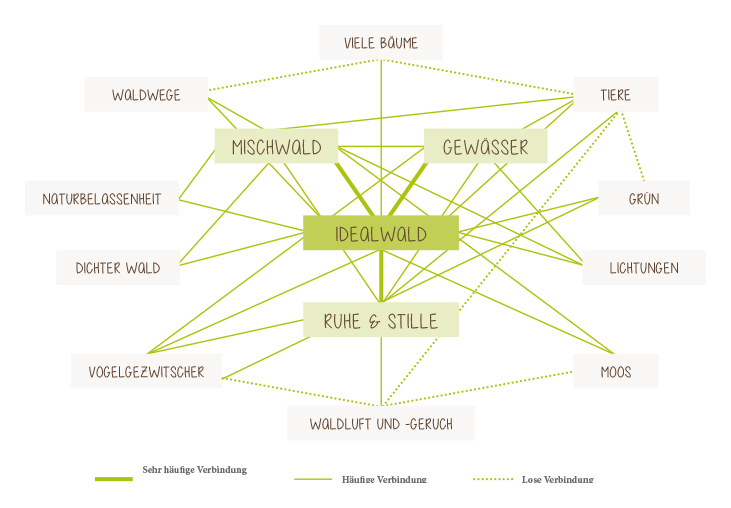

Ein ähnliches Bild liefert die Frage nach einem „Idealwald“, also einem Wald, den die Befragten gerne besuchen möchten. Dabei zeigt die Auswertung, dass sich die Befragten in erster Linie einen „ruhigen, stillen Mischwald vorstellen, in dem sich auch eine Form von Gewässer (Bach, Quelle, See etc.) wiederfindet“. Darüber hinaus führen die Befragten etliche weitere Faktoren und Aspekte an, die ihnen wichtig scheinen, allerdings abnehmend in Bedeutung, wobei sich meist konkrete Dinge (bspw. Bäume und Tiere) mit abstrakten Empfindungen und Interpretationen (bspw. dicht, grün und naturbelassen) mischen. Die Ausführungen der Befragten zeichnen dabei ein teils übertrieben idyllisches, fast märchenhaftes Bild des Waldes – gleichzeitig belegen sie aber, dass die Vorstellung von Wald durchaus differenziert ist, also Wald nicht nur als Ansammlung von Bäumen (oder von Dingen) verstanden wird.

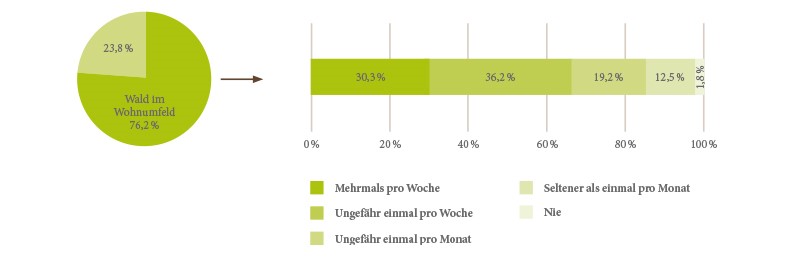

Grundsätzlich scheint sich die (zunehmende) Waldaffinität der Bevölkerung zu bestätigen. So geben rund Dreiviertel aller Befragten an, einen zugänglichen Wald bzw. ein zugängliches Waldstück in ihrem Wohnumfeld zu haben – von diesen Befragten mit Waldzugang sind 30% mehrmals pro Woche im Wald unterwegs, knapp 36% ungefähr einmal pro Woche. 6,1% der Befragten geben sogar an, mehrmals pro Woche im Wald unterwegs zu sein, selbst wenn dieser außerhalb des eigenen Wohnumfeldes liegt.

Wesentliche Aktivitäten, denen die Befragten bevorzugt (!) im Wald nachgehen, sind das Sammeln von Pilzen, Kräutern, Beeren o.ä., Wandern, Spazierengehen, Tiere beobachten sowie Natur- und Pflanzenkunde. Diese Aktivitäten scheinen insbesondere als eine Art Entschleunigung zu dienen, als bewusstes Eintauchen und Genießen – so gilt als wichtigstes Motiv für einen Waldbesuch „Ruhe & Stille genießen“, gefolgt von „Waldatmosphäre & Waldklima genießen“ sowie „(Natur-)Schönheit erleben und genießen“. Darüber hinaus spielen die Motive „Erholung und Regeneration fördern“ und „Ausgleich zum Alltag finden“ eine wichtige Rolle. Am häufigsten sind die Befragten hierzu alleine oder mit dem Partner im Wald unterwegs, an dritter Stelle mit der Familie. Waldaffinität, ebenso Aktivitäten und Motive, scheinen dabei nicht unbedingt neu zu sein, mit knapp 84% bestätigt ein Großteil der Befragten bereits in Kindheitstagen regelmäßig im Wald unterwegs gewesen zu sein. Wichtigste Faktoren für eine ansprechende Waldumgebung sind laut Befragten, dass die „Eigenheiten des Waldes (Naturgeräusche, Waldgeruch, frische Luft, Kühle etc.) spürbar sein sollten“, des Weiteren sollte der „Wald möglichst natürlich bzw. naturbelassen sein“ (ohne menschliche Eingriffe) sowie „abwechslungsreich“ (im Sinne von Artenreichtum, Farbvielfalt, Variation in Höhe und Alter der Bäume).

Gerade im Zusammenspiel von Wald und Gesundheit und somit auch für eine gesundheitstouristische Angebotsentwicklung interessant, scheint die Tatsache zu sein, dass die Befragten dem Wald grundsätzlich positive gesundheitliche Effekte zusprechen – nahezu allen Aussagen in der Befragung zu möglichen, gesundheitlichen Effekten des Waldes stimmen sie zu, teils überaus deutlich. Allen voran bestätigen die Befragten, dass ihnen „alleine schon die Tatsache im Wald zu sein gut tut“, ebenso messen sie dem Wald eine individuelle „Entspannungswirkung“ bei sowie ein „eigenes, gesundheitsförderndes Klima“. Trotz der Zustimmung hinsichtlich der möglichen gesundheitlichen Wirkung des Waldes sind die Befragten noch eher zurückhaltend in der Inanspruchnahme konkreter Angebote – mit rund 45% kann sich weniger als die Hälfte der Befragten vorstellen, den Wald in professioneller Begleitung (bspw. durch eine(n) ausgebildete(n) Waldpädagogin/Waldpädagogen, Waldgesundheitstrainer*in, Wanderführer*in etc.) zu erleben, nur knapp jeder Vierte wäre darüber hinaus bereit, für gesundheitstouristische Angebote (bspw. begleitete Waldgesundheitskurse, Entspannungsübungen, Präventionsmaßnahmen) auch zu bezahlen.

Die Auswertungen der Befragung zeigen letztlich, dass sich unterschiedliche Denk- und Verhaltensmuster innerhalb der Befragten erkennen und sich daraus verschiedene „Gruppen“ identifizieren lassen: u.a. eine Gruppe, die verstärkt nach „Inszenierung“ sucht, also einen Wald vorfinden möchte, dem sie bspw. entlang fixer Wege folgt, der gewisse Attraktions- und Ruhepunkte ebenso wie entsprechende Infrastruktur bietet (man denke hier u.a. an Walderlebniswege für Familien), die Wald zwar schätzt, diesen aber vereinzelt und eher „passiv“ aufsucht. Demgegenüber gibt es eine Gruppe, die sich allein durch den Wald bewegen möchte und persönliches „Wohlbefinden“ bspw. aus der Ruhe, dem Waldklima und der Bewegung im naturbelassenen Wald zieht, dabei in die Waldatmosphäre eintauchen und sich stückweit inspirieren lassen möchte, dies aber ohne Begleitung von Waldvermittler*innen oder durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Angebotes. Für eine Gruppe der „Spontanausflügler“ sind kurze Auszeiten aus dem Alltag wichtig, aber auch regelmäßiger Bestandteil, wobei sie insbesondere schnell erreichbare Einkehrmöglichkeiten aufsuchen (Biergärten, Cafés, Restaurants,), die an oder in einem Waldstück liegen – Wald ist hier also nur landschaftliche Ergänzung bzw. positives „Feature“, nicht das primäre Motiv.

Diese einzelnen Gruppen bilden in der Befragung scheinbar geringe „Größen“ ab, dürfen aber aufgrund der Stichprobe und dem repräsentativem Charakter der Befragung – umgelegt auf die Bevölkerung – ebenso wie ihres Potentials für die Entwicklung konkreter Angebote nicht unterschätzt werden, gerade wenn sie Wald gezielt aufsuchen. So lässt sich bspw. auch eine Gruppe abgrenzen, die den Wald bewusst als Gesundheitsraum wahrnimmt und als solchen aufsucht – diese Gruppe ist ausdrücklich bereit für gesundheitsorientierten Waldurlaub als auch für waldbezogene Gesundheitsangebote zu bezahlen, also konkrete gesundheitstouristische Angebote zu suchen und in Anspruch zu nehmen.

So unterschiedlich die Motive, Interessen und Erwartungen der Menschen an den Wald und einen Waldbesuch sind, so unterschiedlich sind auch die (Ziel-)Gruppen, die sich anhand ihrer Denk- und Verhaltensmuster erkennen lassen – und vice versa.

Sofern nun Stakeholder (bspw. Destinationen, Gesundheitseinrichtungen, Tourismusverbände, Waldbesitzer*innen) in ihrer Region die Entwicklung und Umsetzung eines gesundheitstouristischen Waldangebotes anstreben, gilt es aus ihrer Sicht genau zu analysieren und zu überlegen, welche konkreten (Ziel-)Gruppen mit ihren jeweiligen Motiven, Interessen und Erwartungen anhand der lokalen Gegebenheiten und (Infra-)Strukturen letztlich angesprochen werden „können“ – als auch „sollen“. Für alle Gruppen ist dabei entscheidend, das Angebot letztlich so attraktiv in Wert zu setzen, dass es auch die entsprechende Nachfrage erfährt. Das grundsätzliche Nutzenversprechen eines solchen Angebotes liegt hierbei in „naturbasierter, gesundheitsfördernder Erholung“, dennoch sind die Zugänge, Hintergründe und letztlichen Aktivitäten entsprechend der Gruppen unterschiedlich (Gesundheitsförderung, sportliche Aktivität, Freizeitgestaltung, Entschleunigung etc.), was wiederum bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung des angedachten Angebotes zu berücksichtigen und zu bedenken ist.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass neben (auswärtigen) Gästen, Patientinnen/Patienten oder Touristinnen/Touristen auch Einheimische eine relevante Zielgruppe darstellen und lokale Angebote in Anspruch nehmen. Zugleich muss von Beginn an überlegt werden, wie man die jeweiligen (gewünschten) Gruppen gezielt ansprechen kann und ihnen zugleich die Auffindbarkeit des letztlichen Angebotes auch ermöglicht und erleichtert.

Netzwerkgrafik von wesentlichen Eigenschaften, die Befragte einem Wald beimessen, den sie gerne besuchen möchten.

n=1.184; Auswertung via GABEK (Quelle: eigene Darstellung, 2022)

Häufigkeit der Waldbesuche, wenn sich Wald im Wohnumfeld befindet.

n=2.294; Folgefrage (Quelle: eigene Darstellung, 2022)

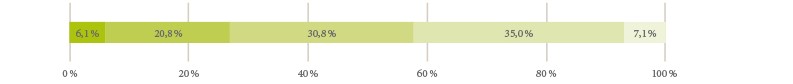

Häufigkeit der Waldbesuche, wenn sich Wald außerhalb bzw. weiter weg vom Wohnumfeld befindet.

n=3.010 (Quelle: eigene Darstellung, 2022)

Bereitschaft für gesundheitstouristische Angebote bzw. Waldangebote.

n=2.919 (Quelle: eigene Darstellung, 2022)